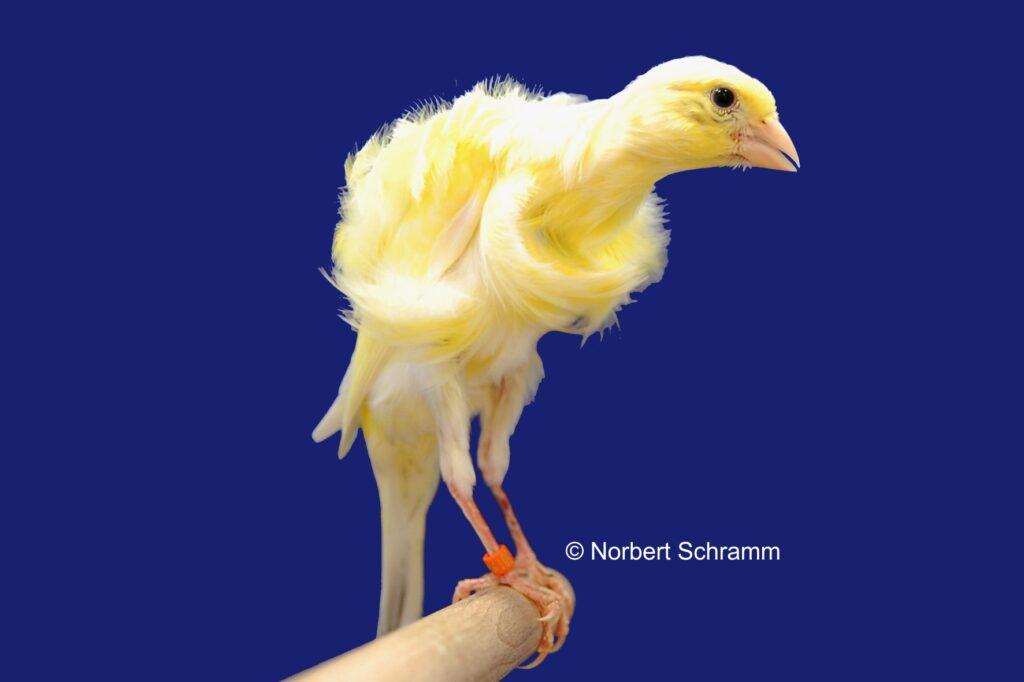

Es ist heute nicht mehr allein der individuellen moralischen Einstellung überlassen, wie mit Tieren – und hier speziell mit Vögeln – umgegangen werden soll. Der Gesetzgeber hat dazu eine Fülle von Vorschriften erlassen. Die Regeln, Gesetze und Verbote sollen uns zwingen, die tatsächlich oder vermeintlich richtige Sittliche Einstellung zum Umgang mit Tieren einzunehmen. Leider ist es aber auch Tatsache, dass die gut gemeinte, und in Gesetze gegossene, moralische Einstellung zur Tierhaltung nur so lange gilt, bis wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen. Oder wie ist es zu erklären, dass verschiedene Impfstoffe gegen die Geflügelpest („Vogelgrippe“) entwickelt wurden, aber keiner auf dem Markt verfügbar ist? Also werden weiterhin tausende Hühner, Gänse und Enten gekeult, wenn das Virus nachgewiesen wird. Oder es dauert Jahrzehnte, bis sich der Gesetzgeber entschlossen hat, das Schreddern männlicher Hühnerküken zu verbieten … Wie soll ein Mensch in heutiger Zeit an die Wirksamkeit ethischer Gebote glauben, wenn von „Fleischproduktion“ gesprochen wird. Statt gegen dieses Verhalten massiv anzukämpfen, erscheint es manchen Moralisten daher viel leichter, sich an der kleinen Gruppe der Ziervogelhalter abzuarbeiten, ihnen die Liebe zum Tier abzusprechen und die Vogelhalter als unmoralisch oder amoralisch handelnde Menschen abzustempeln Wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Zuchtsaison sind gesunde Vögel. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, dann sind alle Mühen vergeblich.Hähne 1,0 und Hennen 0,1 müssen voll durchgemausert sein. Der gesunde Vogel setzt seinen Kot als kompaktes Häufchen ab, bei dem der weiße und der bräunlich-schwarze Anteil gut voneinander getrennt sind. Das gesunde Weibchen zeigt ein lebhaftes, aufmerksames Verhalten. Zur Gesundheitskontrolle hält man es in der Hand und bläst das Brust- und das Bauchgefieder zur Seite. Die Brust soll vollfleischig sein, ein Fettansatz ist ein gutes Zeichen. Ein glatthäutiger und fleischfarbener Hinterleib zeigt uns an, dass der Vogel gesundheitlich auf der Höhe ist. Beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zucht bieten Hennen, die sich während des Winters eine kleine Fettschicht auf dem Bauch angefressen haben. Hennen mit einer rauhen Bauchhaut können eine Stockmauser überstanden haben. Sie sind kaum zuchttauglich. Als spitzbrüstig werden Hennen bezeichnet, deren Brustbein scharfkantig hervortritt, da auf beiden Seiten nur wenig Brustmuskulatur angesetzt ist. Oft sind sie schlechte Futterverwerter. Solche Tiere als auch Hennen, durch deren Bauchdecke rot-bräunliche Leberflecken scheinen, werden von der Zucht ebenfalls ausgeschlossen, denn sie sind nur in den wenigsten Fällen erfolgreich.Der zuchtbereite Hahn trägt seinen Gesang temperamentvoll vor. Sein äußeres Geschlechtsmerkmal, der Stift, ist deutlich ausgeprägt. Auch beim Hahn sind eine vollfleischige Brust, eine glatte, fleischfarbene Bauchdecke und ein leichter Fettansatz an Bauch und Brust Zeichen seiner guten Kondition. Bei älteren Tieren ist es vor der Zuchtzeit nötig, die Schnabelspitze und die Krallen zu beschneiden. Wenn der obere Teil des Schnabels übersteht, können sie Schwierigkeiten bei der Futteraufnahme und der Fütterung des Nachwuchses haben, und wenn die Krallen an den Füßen zu lang sind, besteht die Gefahr, dass sie beim Nestbau oder auch am Nistmaterial des fertigen Nestes hängenbleiben und immer wieder Fäden herausziehen. Hierbei können u.U. sogar Eier oder Jungtiere mit herausfallen und kaputtgehen.Gesunde Vögel haben einen aufrechten Sitz und sind stets munter,das Auge ist klar, der abgesetzte Kot ist trocken und der Appetit scheint normal. Die Sitzstange ist von den Krallen vollständig umschlossen,der Vogel ist nicht aufgeplustert.Wer einen schönen bunten Kanarienvogel mit einem anderen schönen bunten Vogel verpaart ohne die folgenden Vererbungsgrundsätze zu kennen, handelt verantwortungslos. Das gilt insbesondere dann, wenn durch die Zuchtverzufallung letale (tödliche) oder krankmachende Genfaktoren bei den Jungtieren zum Tragen kommen.Soll die Vererbung möglichst von Grund auf betrachtet werden, kommt man nicht umhin, die Stellung unserer Kanarien im Tierreich kurz zu streifen. Grundsätzlich wird unter dem Gesichtspunkt des Körperaufbaues zwischen „niederen und höheren Wesen“ unterschieden. Die Vögel (und damit auch unsere Kanarien) gehören, wie der Mensch, zu den höheren Wesen, deren fertig entwickelter Körper aus einer Vielzahl von Zellen (Körperzellen) besteht. Diese Vielzahl von Körperzellen haben die höheren Wesen in ihrem Entwicklungsstadium (Embryostadium) noch nicht. Am Anfang steht auch bei ihnen eine Körperzelle, die bei der Befruchtung aus der Vereinigung der Geschlechtszelle des Vaters (Samenzelle) und der Geschlechtszelle der Mutter (Eizelle) entsteht. Die weitere Entwicklung (Wachstum) des Embryos geht durch fortlaufende Körperzellenteilung (Gleichteilung) vonstatten.Die einzelne Körperzelle besteht aus einer Anzahl von Bauteilen. Im Rahmen der Vererbung sind in erster Linie die im Zellkern befindlichen Chromosomen oder Kernschleifen interessant. Die Kernschleifen sind immer paarig (zweimal) im Zellkern vertreten. Die Anzahl der Kernschleifenpaare, die wissenschaftlich mit „n“ (n-Paare) bezeichnet werden, ist für jede Tierart verschieden. Unsere Kanarien (Serinus canaria) haben nach derzeitigen Erkenntnissen 84 Chromosome oder 42 Chromosomenpaare.Wenn die Eizelle der Mutter und die Samenzelle des Vaters miteinander verschmelzen, entsteht die erste Zelle eines Jungtieres. Sie enthält das Erbgut, in dem vor allem die Bauanleitungen für den gesamten späteren Körper verschlüsselt sind. Bei jeder Zellteilung wird von nun an jedes Mal eine vollständige Kopie des Erbguts an die beiden sogenannten Tochterzellen vererbt.Während der Entwicklung bilden sich dann nach den Zellteilungen die verschiedenen Zelltypen, Gewebe und Organe des Körpers heran. Auch wenn zum Beispiel Zellen in Muskeln und in der Leber ganz unterschiedliche Aufgaben haben, sie verfügen über dasselbe Erbgut.Unter Vererbung versteht man aber in der Regel nicht die Zellteilung in den Organen, sondern die geschlechtliche Vererbung: die Weitergabe von Erbinformationen der Eltern an ihre Jungen.Als Zuchtlinie ( Auch Linie genannt ),werden Teilpopolationen immer wieder vorkommen.Aber in einer durchgezüchteten Linie werden die guten Merkmale sich immer wieder durchsetzen. Darum sind stets die gleichen Züchter in der Spitze zu finden.Ferner ist die Vererbung von besonderer Bedeutung, da sie sich auf die Entwicklung der Jungtiere auswirkt. Werden zwei dominant vererbende Tiere zur Zucht angesetzt, kann schnell der Letalfaktor eintreten. Dies ist ein Vorgang, der zum Tode der Jungtiere, meist schon zum Absterben der Eier führt. Ebenfalls können sich bei unzureichenden Vererbungskenntnissen grobe Missbildungen bei den Tieren bilden. Blindheit, Verkrüppelungen, und sonstige Behinderungen sind sehr oft auf genetische Probleme zurück zu führen.Die Brutzeit ist ebenso von der jeweiligen Vogelart abhängig. Das Brüten wird überwiegend von den Weibchen ausgeübt. Während dieser Phase werden sie dann von den Männchen mit Nahrung versorgt. Die Jungtiere schlüpfen mit Ablauf der Brutzeit ( Brutzeit beträgt 13-14 Tage) selbständig aus den Eierschalen, was einen enormen Kraftakt bedeutet. Danach erfolgt die Aufzucht durch beide Elterntiere, die bis zur Flugfähigkeit ihrer Brut diese zumeist gemeinsam mit Nahrung versorgen. Vom Schlupftag bis zur Selbsständigkeit vergehen 30 Tage. Die eigentliche Geschichte der domestizierten Zucht von Haustieren, speziell Vögel begann vor etwa 4000 Jahren in Ägypten. Dort wurde in Käfigen eine Wildart der Gans gezüchtet.Die Vogelzucht in Käfigen dient in erster Linie der Arterhaltung. Vogelzucht heißt generell, nicht nur die Verantwortung und Pflege eines Vogels komplett zu übernehmen, sondern gleichzeitig dessen Jungtiere Artgerecht zu halten, zu pflegen und Versorgen, und das so lange wie ein Vogel lebt! Ein Kanarienvogel wird bis zu 15 Jahre alt! Alle registrierten Vogelzüchter belegen durch einen geforderten Sachkundenachweis, dass wir uns in der Ornithologie und speziell in der Vogelzucht in der Gesamtheit gut auskennen, weil wir uns damit auseinandergesetzt haben. Viele Menschen halten sich aus Freude am Tier Vögel, andere wollen züchten und Ausstellen. Für alle diese gibt es aber Grundsätze-Verordnungen und Gesetze die eingehalten werden müssen zum Wohle des Tieres.

Die Harzer Rollerzucht-Züchten heißt:Durch gezielte Verpaarungen den Stamm bzw. den Gesang zu verbessern!Diese Art von züchten nennt man Domeniskation.

Es gibt nur vier bewährte Zuchtformen in der Harzer Roller Zucht.Als erstes die Zucht in Volieren:Hier finden sich Hennen und Hähne selbst zur Zucht.Eine genaue Zuchtbuchführung ist hier schlecht.Dann als zweites einen Hahn mit bis zu 4 Hennen im Flug. Als drittes: Je einen Hahn mit einer Henne im Zuchtkäfig, das nennt sich Paarhecke.Als günstigste Version (Nr.´4)hat sich die Wechselhecke durchgesetzt.Die Harzer Rollerzucht wird heute nur noch in Käfigen, meistens in der Wechselhecke betrieben. Nur noch wenige Züchter die viel Zeit und Platz haben betreiben die Einzelhecke. Das heißt in einer Wechselhecke verbleibt die Zuchthenne während der gesamten Zuchtperiode, von Februar bis Ende Juni; der laut Zuchtplan passende Hahn wird nur zum Befliegen oder Füttern der Jungtiere zugegeben. Bei der Einzelhecke bleiben Weibchen und Hahn für die komplette Zuchtphase zusammen im Käfig.In der Brutphase ist die Henne das dominierende Tier, während sonst der Hahn dominiert. Paarweise Haltung ist deshalb dauerhaft nur möglich, wenn die Tiere ständig beobachtet werden und gegebenenfalls getrennt werden können. Bei der paarweisen Zuchtmethode muss der Käfig jedoch logischerweise größer sein. Das ist schon allein aus Gründen der Beweglichkeit so. Denn Vögel haben auch Muskeln die in Bewegung sein müssen.Nicht gebrauchte Muskeln bilden sich zurück, d.h. werden Vögel auf Dauer in zu kleinen Käfigen gehalten, können sie bald nicht mehr richtig fliegen. Hält man seine Jungvögel in zu kleinen Käfigen, haben sie keine Chance darauf das sich ihre Muskulatur richtig entfaltet. Sie kümmern und bleiben klein. Hier ist auch die Tatsache gegeben, dass es durch zu enge Behausung und eventuell zu strammes Füttern zu Fettansätzen, gerade an den Muskeln kommen kann. Das belastet den Kreislauf, und die Vögel sind nicht Vital und Munter. Im März so um den 19. März, dem Josefstag beginnt die eigentliche Zuchtzeit. Aber Achtung: Alle zur Zucht benötigten Kanarienvögel müssen Zuchtreif sein, will heißen: mindestens 10 Monate alt.Sehr früh im Jahr beginnt der Züchter damit seine Vögel auf diese Zuchtphase vorzubereiten und sie darauf einzustellen. Das beginnt aber schon mit der absoluten Sauberkeit in der Zuchtanlage sowie ein frühzeitiges Desinfizieren der Anlage. Hier hat es sich für uns bewährt alle Käfige mit dem Haushaltsmittel: Sagrotan,in heissem Wasser gegeben abzuwaschen, und dann alle Käfige und Sitzstangen mittels Ardap gut einzusprühen. Der gesamte Zuchtraum sollte durch Tageslicht oder aber mit einer 65 Watt True-Ligthröhre genügend Helligkeit aufweisen.Diese Helligkeit ist auf 14 Stunden zu regulieren! Die Tag und Nacht durchgehende Temperatur im Zuchtraum sollte möglichst auf konstante 18-20 Grad gesteuert sein. Wer dieses nicht hat muss mit der Zucht bis zum April warten, was auf jeden Fall der bessere Weg ist. Von einem zu frühen Zuchtbeginn in der Harzer-Rollerzucht rate ich sowieso ab,weil es erstens zu Unre-gelmäßigkeiten kommt,und zweitens der dann laufende Bruttrieb sich nicht mehr stoppen lässt,wenn dann im Juni/Juli die Sonne 14 Stunden am Himmel steht und die Temperaturen konstant warm sind. Alle Hennen müssen vor Beginn der Zuchtphase vollfleischig sein und eine gute Kondition aufweisen.Alle Füße sollen gesäubert werden,und die Krallen frisch geschniten.Das ist schon notwendig dami die späteren gelegte Eier auch nicht beschädigt werden. Eine ganz genaue Eintragung in ein Zuchtbuch oder Register muss schon deshalb vorgenommen werden, damit ich meine Zucht genau steuern und kontrollieren kann. Daher ist es erforderlich, alle Vögel zu beringen. Alle Ringe für Harzer Roller haben einen Durchmesser von 3,00 mm.Ab dem Zuchtjahr 2024 sind nun auch Ringe der Größe 3,2 mm zugelassn.Bedingung: Sie dürfen nicht abziehbar sein! Ich selber setze nun alle zur Zucht vorgesehenen Hennen ab Ende Februar in die zuvor vorbereiteten Heckboxen. Diese Boxen sind mit einem mit Ringnummern versehenen Holz-Kaisernest zum Außen vorhängen bestückt,und auch eine Scharpieraufe hängt an der Vorderfront des Käfigs schon bereit. Zunächst wird hierin noch das Grünfutter gereicht, später dann zuerst Moos, aus dem Rasen geharkt, gewaschen und getrocknet. Ich habe seit ich das mit dem Moos mache keine Milben mehr gehabt. Demzufolge mögen diese kleinen Parasiten kein Moos. Erst dann, wenn die Zuchtweibchen beginnen das Moos in die Nester zu legen um daraus eine Mulde zu formen reiche ich Natur-Scharpie. Die Hennen sind ganz unterschiedliche Baumeister. Manche errichten wahre Kunstwerke, andere bauen ein recht unordentliches Nest, welches der Züchter, mittels ausgedienter Glühbirne selbst etwas nachformen muss. Ein schnell gefertigtes,dazu schönes Nest kann man auch wieder komplett herausnehmen, wenn der Hinterleib des Weibchens noch nicht sichtbar so stark angeschwollen ist, dass man in den nächsten zwei Tagen schon mit der Ablage des ersten Eies rechnen muss. Die Henne wird das entnommene Nest sehr bald durch ein neues ersetzen. Das herausgenommene Nest kann man dann gut für die nacfolgende zweite Brut benutzen, oder ein anderes, noch ungeübtes Weibchen damit unterstützen. Erst beginnt die Zuchthenne eine runde Mulde zu drehen. Genau jetzt ist es aber an der Zeit den laut Zuchtplan zugedachten Hahn zuzugeben. Das geschieht am besten gleich frühmorgens nach Sonenaufgang. Wenn das Weibchen sich abduckt und bettelt ist es auch Zuchtreif, jagt es jedoch hinter den Hahn her, muss ich diesen wieder heraus fangen. Denn während der Zuchtzeit ist das Weibchen das dominierende Tier und jagt hinter den Hahn her. Die weibliche Keimdrüse der Eierstöcke ist unpaarig entwickelt. Bei allen Kanarien ist meist nur der linke ausgebildet. Im Ruhestand (inaktive Zeit, meistens im Winter) ist der Eierstock nur noch ein kleines flaches Gebilde. Es gewinnt erst wieder zur Fortpflanzungszeit im Frühjahr zunehmend an Größe und bildet Eibläschen (sogenannte Follikel) aus. Mit der Vermehrung des Dottergehaltes treten diese aus dem Eierstock hervor, Ist der Follikel reif, platzt er und entlässt das kugelförmige Eigelb in den Trichter des Eileiters. Nur hier kann die Befruchtung erfolgen und es beginnt sofort die Zellteilung. Das bedeutet: Das der Hahn bereits vorher die Henne beflogen haben muss. Der Züchter wird also den vorgesehenen Hahn mindestens einen Tag vor dem Platzen des Follikels der Henne zugeben.Geschieht dieses zu spät, ist so das erste Ei nichtt befruchtet.Um sicher zu gehen, gibt man den Hahn möglichst zeitig zur Henne. Eine einmalige Begattung reicht normalerweise für die Befruchtung des gesamten Geleges aus, da die Falten des oberen Eileiterabschnittes die Spermien lebensfähig speichern können. (Eine sofortige erfolgreiche Befruchtung kann der Züchter oft beobachten, wenn der Hahn nach dem Tretakt den Kopf nach hinten weit überstreckt.) Diesem Eileitertrichter schließt sich der Eiweißabschnitt an. Seine Drüsen sondern Eiweiß ab, welches das Eigelb in mehrere Schichten umschließt. Die benötigten Eiweißbausteine ( Arminosäuren) werden vorher von den Alttieren mit dem Futter aufgenommen. Dem Eiweißabschnitt folgt der stark verengte Teil,-der Istmus. Hier werden die beiden Eihäute zugefügt, die am stumpfen Pol des Eies auseinanderweichen und sich somit eine Luftkammer bildet. Im Eileiter wird die äußere Kalkschale den Eihäuten aufgelegt. Die Schale wird aus körpereigenen Kalziumdepoten aufgebaut. Solche Depos sind in allen größeren Knochen des Skelettes als Knochenbalken vorhanden und werden durch den Legevorgang sehr stark abgebaut. Eine Zufuhr von Kalksteinen/Grit oder Kalzium/ gekochte Eierschalen ist hierdurch unerlässlich. Die quer gestreiften Muskeln des letzten Eileiterabschnittes der Vagina ziehen sich von Zeit zu Zeit zusammen (Wehen) und durch diesen Druck wird das Ei zur Kloake befördert und schließlich ausgepresst. Ist ein Weibchen zu jung, oder infolge von Krankheit geschwächt, sind die Muskeln des Eileiters-trotz Wehen-nicht in der Lage das Ei auszupressen. Dieser Zustand wird in Züchterkreisen immer als Legenot bezeichnet. Hier hilft häufig Wärme und Öl. Gesunde Harzer Rollerweibchen legen zwischen 3 und 7 Eier, wogegen die meisten Gelege vier bis fünf Eier aufweisen. Alle 24 Stunden wird morgens ein Ei gelegt. Die Pigmentflecken sind am unteren stumpfen Ende des Eies. Das letzte Ei des Geleges (Schlussei) ist durch seine kleinere Größe und geringere Anzahl von Pigmentflecken gegenüber den anderen Eiern deutlich zu erkennen. Größe und Gewicht der Eier stehen immer im bestimmten Verhältnis zur Größe und zur Ernährung der Alttiere. In der Regel wird der Hahn bis zum 3. gelegtem Ei zugesetzt. Die von der Zuchthenne ins Nest gelegten Eier werden dann sofort mit einem Plastikkaffeelot vorsichtig entfernt und in einer vorher mit Sand gepolsterten, und nummerierten Sammelbox zwischengelagert. Während der Brutzeit muss unbedingt eine Badeschale angboten werden. In das Badewasser darf ein wenig Backpulver eingestreut werden, denn hierdurch wird das Gefieder schön glänzend,Alle Vögel sind Eier legend. Die Entwicklung der Embryonen findet daher außerhalb des Mutterleibes statt. Ein Kanarienweibchen legt in der Regel 4- 7 Eier. Deshalb sollte das Nest von Anfang an groß genug gewählt sein. Erst wenn das vierte Ei gelegt ist werden die Kunststoffeier gegen das Gelege ausgetauscht. Nur so habe ich die Gewissheit, dass alle Jungtiere nach 13-14 tägiger Brutzeit auch alle gleichzeitig aus dem Ei schlüpfen. Dieses geschieht so, dass das Jungtier mit dem am Oberschnabel anhaftenden Eizahn eine runde von innen her Öffnung anpickt. Dann stellt das Jungtier sich auf die Füße und drückt diesen Eideckel auf. Sofort steht das frisch geschlüpfte noch nackte Jungtier im Nest und bettelt nach Futter. Auch wenn die Henne das vom Züchter vorgefertigte Ei-Aufzuchtfutter jetzt am Anfang nur spärlich verfüttert, verfallen sie nicht gleich in Panik. Von dem noch anhaftendem Dottersack des Eies kann jedes Jungtier sich noch einen Tag selbst ernähren. Deshalb darf dieser Teil des Eies niemals vom Züchter entfernt werden. Viel Keimfutter hilft neben dem angefeuchtetem Eifutter sehr gut und bringt die Jungtiere schnell zum wachsen. Auf Grünfuttergaben sollte man wegen der Verschmutzung des Nestes mindestens 8 Tage warten. Nach 6-7 Tagen Nestlingszeit ist die Zeit des Beringens gekommen. Hier wird der Ring zunächst über die drei Vorderzehen gezogen, die Hinterzehe wird am Bein nach hinten angelegt, der Ring vorsichtig weiter hinübergeschoben ,und dann wird diese Hinterzehe wieder durchgezogen. Aber kontrollieren sie dann ob der Ring evt. noch abfallen kann. In den nächsten zwei Tagen immer öfter genau nachschauen. So manches "Alte" Weibchen sieht diesen Fußring schlicht als Fremdkörper an und möchte diesen auch aus dem Nest entfernen. Sehr oft hängt dann das Jungtier mit dran und landet auf der Erde, wo es dann unweigerlich nicht gefüttert würde! Ohne Hilfe des Züchters würde das Tier auf dem Boden sterben! Hier muss das Jungtier angehaucht werden und wieder zurück ins Nest gelegt werden. Ruck-Zuck hat sich das Jungtier erholt und bettelt wieder nach Futter. So ca. nach 16-18 Tagen verlassen die Jungtiere die Nester. Hier muss der Züchter genau aufpassen und die Henne zur 2.Brut mit Scharpie versorgen, damit die Jungtiere nicht gerupft werden. Auch muss beobachtet werden, wie der Hahn sich verhält. In der Regel übernimmt ein guter Hahn nun das Füttern der Jungtiere aus der ersten Brut und begattet seine Henne nebenbei. Vom Gefühl her meint man immer bei der folgenden Brut läuft alles noch schneller. Die Wahrheit ist aber die, das alle Weibchen nun 100% Zuchtreife haben und sofort zur Eiablage kommen ganz ohne Geplänkel. Die Jungtiere werden während der 2. Brut nun vom Hahn in einem Übergangskäfig weitergefüttert. Nach ca. 30 Tagen sind sie alle futterfest und können abgesetzt werden. An Futter kann den Jungtieren jetzt alles geboten werden was zur Jahreszeit erreichbar ist. Das ganze Mischfutter (Körner) kann ja mit einer Kaffeemühle erst angeschlagen werden zur besseren Aufnahme. Das Quell/Keimfutter, hier besonders mit geschälten Hafer und Glanz, oder allerlei Grünfutter. Das Ei/Aufzuchtfutter sollte langsam gedrosselt und später ganz abgesetzt werden um eine eventuelle Rotleibigkeit zu verhindern. Über den Sommer werden alle Vögel in großen Volieren gehalten. Nach der Mauser,in der Regel von Ende Juli bis Mitte August was ein ganz natürlicher Vorgang ist, werden die Junghähne dann sortiert. Dieses geschieht am besten wie folgt: Singt ein Junghahn in der Voliere spritze ich diesen mit vorgewärmten Wasser aus einer Blumenspritze nass. So landet dieser auf dem Boden und ich kann ihn herausnehmen. Das wäre sonst beim Betreten der Voliere unmöglich weil alle Vögel durcheinander fliegen würden. Diesen Junghahn notiere ich vorerst, ziehe ihm dann einen farbigen Plastikring auf, und erst beim Bestätigen / Studieren in einer separaten kleineren Voliere wird dieses Jungtier als Hahn geführt, und der Plastikring wieder entfernt. Da die Jungtiere im ersten Jahr nur das Kleingefieder abwerfen verläuft die Mauser hier sehr schnell und unproblematisch. Bei den Alttieren muss aber natürlich mehr Obacht gegeben werden. Oft sitzt ein Vogel fast nackt in der Ecke. Hier würde er weder sein Futternapf noch Wassernapf erreichen. Diesem muss ich als Züchter vorbeugen. Gegebenfalls Näpfe in Bodennähe aufstellen. In der Mauserzeit hilft die grüne Gurke, die darin befindliche Kieselsäure stabilisiert das Gefieder und sorgt für einen schnelleren Verlauf. Auch mehr Glanz im Mischfutter beeinflusst den Verlauf der Mauser sehr positiv. Ruhe ist besonders jetzt für die Vögel gut und wichtig. Auch Zugluft ist unbedingt zu vermeiden! Frischluft ist dagegen immer gesund; aber auf keinen Fall Zugluft,dieses gibt immer große Probleme.

Liebe oder Antipathie? Der Kanarienvogel zeigt’s mit dem Schnabel

Vogelfreunde wissen, dass auch Kanarienvögel Gefühle zeigen können. Aber nicht nur an den vielen verschiedenen Lautäußerungen deiner gefiederten Sangeskünstler kannst du ihre Stimmung erkennen. Diese Vögel haben eine ausgeprägte Körpersprache entwickelt, deren Bedeutung für ihre Käfighaltung durchaus wichtig ist. Schließlich hängt ihr Wohlbefinden auch davon ab, ob du ihr Verhalten richtig deutest.

Körpersprache oder Körperpflege?

Leicht kann die Körpersprache von Kanarienvögeln mit Körperpflege verwechselt werden. Wenn einer deiner gefiederten Tenöre die Flügel abspreizt, kann er sich abkühlen wollen. Ebenso gut kann dieses typische Kanarienvogelverhalten aber auch eine Drohung sein. Der Vogel will damit einem Artgenossen zeigen, dass er die gefundene Nahrung, das Revier oder ein Weibchen nur für sich beansprucht. Bei einem weit aufgesperrten Kanarienvogelschnabel ist die Lage ähnlich zweideutig. Entweder der Vogel droht, oder es ist ihm zu heiß. Dann dient das Hecheln lediglich zur Abkühlung. Auch das Wetzen des Schnabels an einem Ast kann unterschiedliche Ursachen haben. Einerseits kann es der Beschwichtigung aggressiver Artgenossen dienen, andererseits kann der Kanarienvogel damit aber auch nur den Schnabel reinigen wollen. Mit diesem Schnabel entspelzt er ja nur das Korn.

Liebe geht durch den Schnabel

Wenn sich Kanarienvögel ihre große Zuneigung bekunden wollen, schnäbeln sie miteinander. Putzen sie sich auch noch gegenseitig, ist die Sympathie besonders groß. Will ein Kanarienvogelmännchen einem Weibchen imponieren, führt es sogar einen Tanz auf. Kanarienvögel bieten ihrem Partner zur Pflege häufig Körperpartien an, die sie beim Putzen mit dem Schnabel nicht erreichen. Als Aufforderung zum Putzen streckt einer dem anderen also Nacken, Kopf oder Kehle entgegen. Wagt es der Partner, eine andere als die angebotene Stelle mit dem Schnabel zu bearbeiten, wird das dem Geputzten nicht gefallen. Er pickt oder fliegt weg.

Liegt Ärger in der Luft, wird gehackt

So gesellig und friedlich Kanarienvögel normalerweise sind, kommt es während der Paarungszeit ja häufig zu Schnabelhacken und wilden Verfolgungsjagden.Während der Brutzeit bilden die Hähne nämlich Reviere und verteidigen diese vehement. Dabei kann es für den Rivalen oft richtig gefährlich werden. Aber auch wenn es um Futter,Sitzplätze oder Nistmaterial geht, kommt es manchmal zu Streitereien.Meist beschränkt sich die Meinungsverschiedenheit auf gegenseitiges Drohen durch das bereits beschriebene Abspreizen der Flügel. Ergibt sich einer der Rivalen,so streckt er seinen Kör-per und legt sein Gefieder eng an. Auch wenn ein Kanarienvogel stark erschreckt wird, zeigt er die-ses Demutsverhalten.Haben sich die Wolken aus Angst und Streit verzogen,herrscht aber sehr bald wieder eitel Sonnenschein in der Kanarienvogelvoliere. Eine innerartliche Beziehung um den Fort-pflanzungspartner kann man bei der Balz beobachten. Bei der Fortpflanzung suchen die Angehöri-gen einer Art ihre Sexualpartner. Bei vielen Tierarten hat dabei die Balz eine wichtige Bedeutung. Das Auffinden und Anlocken des Partners sowie das räumliche Zusammentreffen der Geschlechter kann durch verschiedene Reize ausgelöst werden. Bei Harzer Roller Kanarien ist es immer der Gesang des Männchens!Während der Balz verringert sich die Distanz der Sexualpartner,die Vögel gewöhnen sich aneinander,der Unnahbarkeitsbereich wird überwunden und die sexuelle Bereitschaft wird gefördert. Durch den Gesang angelockt, erscheinen im Revier oftmals mehrere Weibchen. Das Männchen wirbt durch bestimmte Körperbewegungen um ein Weibchen (Balz).Als natürliche Balz werden demnach die Paarungsspiele der Tiere bezeichnet, die der Begattung ja vorausgehen. Nach der Paarung und Begattung verteidigen beide gemeinsam ihr Revier. Bald beginnt der Bau des angebotenen Nestes aus Moos und weiteren angebotenen Nistmaterialien,meistens allein durch das Weibchen. Hierbei hilft das Männchen beim Sammeln des Nestmaterials. In das Nest legt das Weibchen,Täglich 3 bis 7 grünliche, mit dunklen Flecken versehene Eier. Sie brütet ca. 14 Tage. Dann schlüpfen aus den Eiern hilflose, nackte und blinde Jungvögel. Diese Jungvögel sind in etwa 2 cm groß/klein. Es sind alle Nesthocker . Sie müssen von beiden Eltern gewärmt, gehudert und ausreichend gefüttert werden.

Johann Gregor Mendel: Erfinder der Vererbungslehre: In der Harzer Rollerzucht ein Probates Anwendungsmittel!

Gregor Johann Mendel war ein Ordenspriester und bedeutender Naturforscher, der die nach ihm benannten Mendelschen Regeln der Vererbung entdeckte. Er wird daher oft auch als „Vater der Genetik“ bezeichnet. Johann Gregor Mendel stellte die so genannten Mendelschen Gesetze der Genetik auf und erforschte damit erstmals, wie sich Eigenschaften von Eltern auf Kinder vererben.

Vererbung:

Vererung ist die Weitergabe von materiellen "Erbanlagen" von einer Generation von Lebewesen an ihre Nachkommen. Diese Erbanlagen bewirken bei den Nachkommen ähnliche Merkmale und Eigen-schaften wie bei den Vorfahren. Merke: Erbanlagen sind die Gene. Träger der Erbanlagen sind die Kernfäden, genannt: Chromosomen. Die Erbanlagen sitzen paarweise auf 2 sich entsprechenden Chromosomen, das heißt, jedes Merkmal hat 2 sich entsprechende Erbanlagen (Gene) auf einem Chromosomenpaar. Jede Tierart hat aber nun unterschiedlich viele Chromosomenpaare. An die Nachkommen werden von jedem Elternteil jeweils nur die Hälfte eines jeden Chromosomenpaares weitergegeben.Die Nachkommen bekommen von Vater und Mutter jeweils gleich viele Erbanlagen. Für ein Merkmal gibt es grundsätzlich zwei Gene! An die Nachkommen wird von jedem Elternteil jeweils nur eines von zwei vorhandenen Genen weitergegeben. Welches Gen weitergegeben wird ist Zufall. Sind beide Gene gleich, spricht man von Reinerbig oder homozygot. Unterscheiden sich die beiden Gene, spricht man von Mischerbig, Spalterbig oder heterozygot. Bei Mischerbigkeit sind ge-wisse Merkmale wie sichtbare oder hörbare Ausprägung davon abhängig wie sich die beiden Gene zueinander verhalten.Setzt sich ein Gen gegenüber den zweiten durch, spricht man von Dominant. Das andere wird hingegend als Rezessiv bezeichnet. Liegt der Erbgang aber zwischen beiden, so wird von einem sog. Intermeditären Erbgang gesprochen. Bei diesem Erbgang sind also zwei Gene vorhanden, jedoch nicht so sichtbar oder Hörbar, sondern eher verdeckt, also Zurücktretend. Die sichtbare oder Hörbare hingegen wird als Phänotyp bezeichnet, wogegen die zweite Variante als Genotyp angesprochen wird. Merke: Nicht alle Gene oder Merkmale, die ein Tier in sich trägt werden sofort Sicht-oder Hörbar. Rezessive Anlagen können verdeckt Generationen später weiter gegeben werden. Treffen jedoch zwei Zuchttiere mit dem gleichen verdeckten Gen aufeinander, so wird ein Anteil der Nachzucht auch wieder dieses Merkmal in sich tragen.

1. Mendelsche Regel: Uniformitätsregel

Kreuzt man zwei reine Rassen einer Art miteinander, so zeigen die Jungtiere Nachkommen das gleiche Aussehen.Sie sind Uniform.

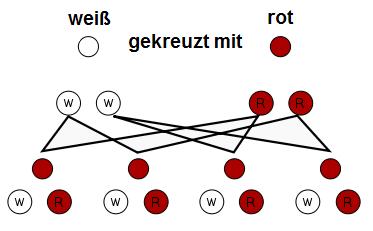

Johann Gregor Mendel war nicht, wie viele vermuten würden, ein Naturwissenschaftler, sondern ein böhmischer Augustinerpater, der im Garten seines Klosters Experimente mit Pflanzen durchführte. Dabei benutzte er die biologisch recht einfache Erbsenpflanze. Die Vorteile der Erbsenpflanze: Sie ist pflegeleicht, da sie nur Wasser und Licht zum Wachsen benötigt. Außerdem führt sie viele Früchte, hier können Experimente besonders repräsentativ durchgeführt werden.Mit dieser Erbsenpflanze führte er Experimente durch. Er kreuzte Erbsenpflanzen mit weißen Blüten mit Erbsenpflanzen, welche rote Blüten aufwiesen. Die dabei herauskommenden Blüten ( F1-Generation oder auch Tochter-Generation genannt ) wiesen dabei rote Blüten auf. Schaut man sich das Ganze aus Sicht der Vererbung an, so hat die weiße Erbsenpflanze die Information für weiße Blüten vererbt und die rote die Information für rote. Normalerweise müsste man jetzt sagen: Rot und weiß gemischt müsste rosa ergeben. Aber warum ist das hier nicht so? Der Grund liegt darin, dass die rote Farbe sich durchsetzt, sie ist dominant gegenüber der weißen Farbe. Die Erbinformation weiß hat sich nicht durchgesetzt und wird als rezessiv bezeichnet. Aus diesem Grund spricht man hier von einem dominant-rezessiven Erbgang.Heißt: Wenn reinerbige rotblühende und reinerbige weißblühende Individuen gekreuzt werden, haben alle Mitglieder der F1-Generation eine Erbanlage (ein Gen) für weiß (von einem Elternteil ) und eine Erbanlage für rot (vom anderen Elternteil) vererbt bekommen, sie sind heterozygot. Trotzdem sind sie alle rotblühend, eben weil rot gegenüber weiß dominant ist. Die verschiedenen Formen einer Erbanlage (im Beispiel die Genformen für rot und weiß ) werden auch als Allele bezeichnet. Die folgende Grafik zeigt dies. Dabei werden dominante Eigenschaften in großen Buchstaben geschrieben, rezessive Eigenschaften in kleinen Buchstaben.

Dominant-Rezessive Vererbung:

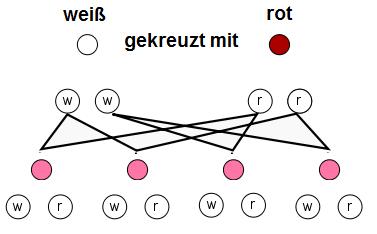

Nun kann man aber auch Pflanzen mit roten und weißen Blüten kreuzen und lila Blüten erhalten. Was soll denn das jetzt? Nun, beim dominant-rezessiven Erbgang hat sich ein Merkmal durchgesetzt. Das war bei der oben genannten Blütenpflanze der Fall. Bei anderen Pflanzen, z.B. der Mirabilis jalapa ( Wunderblume ) liegt kein dominant-rezessiver Erbgang vor, sondern ein intermediärer Erbgang. Hier setzt sich also keine Blütenfarbe durch, sondern es entsteht eine Mischform. Aus roten und weißen Blüten der Eltern werden rosafarbene Blüten der Nachkommen. Die folgende Grafik zeigt wie dies aussieht. Man beachte, dass alle Buchstaben für die Erbinformationen klein geschrieben sind, da kein dominanter Anteil vorliegt.

Intermediärer Erbgang:

Aus beiden Versuchen zeigt sich, dass die 1. Tochtergeneration - auch F1-Generation optisch immer gleich aussieht. In unserem Fall weißt die Tochtergeneration sowohl beim dominant-rezessivem Erbgang, als auch beim intermediären Erbgang immer die gleiche Farbe auf. Der Phänotyp ist somit gleich.

Mendel 2: Spaltungsregel

Kreuzt man die Mischlinge ( F1 Generation) untereinander, so spaltet sich die Enkelgeneration ( F 2 Generation) in einem bestimmten Zahlenverhältnis auf. Dabei treten auch die Merkmale der P-Elterngeneration wieder auf.

Mendel 3: Unabhängigkeitsregel

Kreuzt man zwei Rassen, die sich in mehreren Merkmalen unterscheiden, so werden die einzelnen Erbanlagen unabhängig voneinander vererbt,diese Erbanlagen können sich auch neu kombinieren. Züchten heißt: Tiere schaffen, die einem bestimmten Ziel entsprechen. Guter Gesang oder schönes Aussehen.Es kann aber auch beides zusammen sein.Wichtig dabei ist jedoch immer die Fruchtbar-keit, die kein Preisrichter bewerten kann. Dieses kennt nur der Züchter allein. Dieses zählt um seinen Stamm über Jahre zu erhalten. Das Züchten kann zum Puzzle Spiel werden, welches man über viele Jahre spielt. Jeder Züchter/Halter hat ein ganz bestimmtes Bild den Standart ja vor sich,und will doch immer noch mehr.Ganz deutlich daran zu sehen,dass gewisse Gesangstouren besser erzüchtet sind, wogegen andere ganz verschwunden sind! Das sind die Gene,Merkmale,mit jeder Generation wurden neue erschaffen.Denn hat man seinen Zuchttieren erst einmal sehr gute Eigenschaften angezüchtet, besteht auch die Warscheinlichkeit, dass dieses in der Nachzucht wieder gezeigt wird. Immer wieder durch geschicktes kombinieren mit den Zuchtauswahltieren wird die Nachzucht besser. Verbessert wird solch eine Zucht aber erst, wenn man durch Abstammungskontrolle alle Nachkommen auch den richtigen Eltern zu ordnen kann. Also immer nur über ein gut geführtes Stammbuch! Für eine gute, erfolgreiche Zucht muss man nicht unbedingt die Mendelschen Vererbungsgesetze auswendig kön-nen,aber es ist sehr hilfreich,wenn man schon die ganzen Zusammenhänge von bestimmten Merk-malen weiß,um Fehler und dergleichen auszumerzen.Denn auch ein 90 -Punkte Hahn kann hierbei ein schlechter Vererber sein, wenn er zum Beispiel die Merkmale wie Unruhe- Schlechter Gefiederzu-stand- Überdrehen des Kopfes usw.in sich trägt. Ein guter Züchter muss dieses erkennen und auch aus seiner Zucht verbannen. Nur guteTiere und gutes Fachwissen dürfen weiter gegeben werden zum Wohle der Tiere. Nur so kann sich der hohe Standart der Harzer Rollerzucht weiter halten. Gut Hohl!

Das Schlüpfen und die Aufzucht der Jungvögel

Schon bevor die Jungen nach etwa 2 wöchiger Bebrütung des Geleges schlüpfen, hat das Weibchen durch die leisen Fieptöne ihres schlupfbereiten Nachwuchses im Ei Kontakt mit ihnen aufgenommen. In mühsamer und kräftezehrender Arbeit durchstoßen die Jungen vor dem Schlupf mit ihrem Eizahn der sitzt oberhalb der Schnabelspitze, Loch für Loch ringförmig ihre Umhüllung, aber nicht ohne vorher die Luftkammer am stump-fen Pol des Eies zu öffnen. Der Eizahn fällt bald nach dem Schlupfvorgang ab. Beim Perforieren der Eischale muß der kleine Vogel ständig Kopf und Körper verlagern. Immer wieder stemmt sich das kleine Wesen gegen die Eischale, die nur langsam nachgibt. Dabei stößt der Schlüpfling mit dem Nacken gegen das stumpfe Ei-ende, bis dieses nach zähem Ringen wie ein Deckel aufspringt. In langsamen Etappen stemmt sich jetzt der kleine Vogel mit den Beinen aus dem Ei, um sich von den Resten der Schale zu befreien. Oft hilft die Henne ihren Jungen hierbei, indem sie Stückchen der leeren Schale fortträgt oder auffrisst. Der Züchter kann beim Schlupfvorgang kaum helfen, es sei denn, er beobachtet, wie ein Junges sich recht lange damit herumquält, die Eischale zu verlassen, die mitunter beim Trocknen des kleinen Vogels mit seinem Körper verklebt. Mit lauwarmem Wasser und einem feinen Pinsel kann man die Verklebung vorsichtig lösen und so das Junge sehr oft noch retten.Kanarien sind ansonsten sehr mustergültige Eltern, nicht zuletzt durch ihre über 500 Jahre dauernde Domestikation, in der sich immer nur die Paare fortpflanzten, die sich am besten an die Hal-tung in Menschenobhut anpassen konnten, so dass stets, wenn auch meist unbewusst, auf gute Eltern-eigenschaften selektiert wurde. Bei Kanarieneltern, die ihre Brut schlecht füttern oder aus irgend einem Grund die Versorgung ihrer Kleinen einstellen, sollte man daher mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung rechnen und erneut seine Haltungsbedingungen überprüfen. Bald nach dem Schlupf sondert die Henne den sog. Kropfschleim ab und verfüttert ihn als Erstnahrung an den frisch geschlüpften Nachwuchs. Der genaue Zeitpunkt, zu dem der Kropfschleim erzeugt wird, scheint nicht genau festgelegt zu sein, sondern vielmehr durch den von der Henne intensiv empfundenen Schlupfakt ihrer Kleinen ausgelöst zu sein. Um die Bildung der Kropfmilch zu fördern, muss etwa 2 Tage vor dem erwarteten Schlupf ein wenig Eifutter gereicht werden. Sind die Jungtiere geschlüpft, wird nach Bedarf die Menge an vorgefertigten Eifutter vergrößert. Hierbei sind genaues Fingerspitzengefühl und Zurückhaltung geboten, damit die Eltern sich und ihre Brut nicht nur vom leckeren Eifutter ernähren und die Aufnahme von Körnerfutter etwa zu kurz kommt. Am 2. oder 3. Tag nach dem Schlüpfen beginnt man, etwas Keimfutter zuzufüttern. Es wird separat in einer flachen Schale angebo-ten oder unter das Eifutter gemischt. Der Keimvorgang sollte nicht zu weit fortgeschritten sein. Bestens geeignet ist das Keimfutter, wenn sich gerade die ersten weißen Spitzen zeigen. Hat man zu viel Keimfutter angesetzt, kann der Keimprozess gut verlangsamt werden, indem man die Keimlinge abgedeckt im Kühl-schrank aufbewahrt. Kanarien halten ihr Nest peinlich sauber. Sie entfernen die leeren Eischalen und auch alle Fremdkörper wie Reste von Sämereien oder zufällig eingetragene Steinchen. Vor allem dulden sie in den ersten Lebenstagen ihres Nachwuchses keine Kotreste im Nest, sondern fressen den Kot, den die Jungen abgeben, unmittelbar danach auf. Sehr geduldig wartet die Henne nach der Fütterung der Kleinen noch ein Weilchen, bis diese ihren Hinterleib anheben und das mit einem feinen Häutchen umhüllte Kotbällchen absetzen. Aus diesem Grund sollte jetzt kein Grünfutter verfüttert werden, denn der Kotballen wäre dann zu dünn, würde reißen und das Nest stark verschmutzen.Hieran beteiligt sich oft auch der Hahn. Erst 4-5 Tage nach dem Schlupf, wenn die Menge an Futter-und damit auch an Kot einen größeren Umfang einnimmt, fressen sie ihn seltener, tragen ihn aber noch fort. Wenn der Nachwuchs etwa 5-6 Tage alt ist, etwa um die Zeit des Beringens, erlischt der elterliche Instinkt, den Kot fortzutragen. Die Kleinen sind jetzt schon so weit herangewachsen, dass sie ihren Kot selbstständig über den Nestrand absetzen können, wo er festklebt und nach einiger Zeit eintrocknet. Ein umsichtiger Züchter wird die Kotreste von Zeit zu Zeit vom Nestrand schaben, damit sich die Eltern nicht unnötig die Füße beschmutzen, wenn sie ihre Jungen füttern.In den ersten Lebenstagen werden die Jungen Tag und Nacht gehudert., was heisst: durch den Körper der Henne gewärmt! Das Weibchen verlässt das Nest nur kurz zur Entleerung oder zur Futter-und Wasseraufnahme. Mancher Hahn scheint auf solche Momente zu warten,um sich auf das Nest zu setzen und die anfangs nackten Jungen zu bedecken und zu wärmen. Nie wird er hierbei auf sie treten, sondern wie die Henne die Beine über ihnen spreizen und seinen Körper langsam und vorsichtig absenken.Der Hahn füttert während des Brütens und der Jungenaufzucht die Henne und bald nach dem Schlupf auch die Jungen, mit deren Versorgung er in der Folgezeit dann überwiegend beschäftigt ist. Oft füttert er die Kleinen schon ab ihrem ersten Lebenstag mit. Unermüdlich wird der Nachwuchs von den Eltern nun mit Nahrung versorgt, die sie im Kropf herbeitragen und zum Verfüttern hervorwürgen. Der Züchter freut sich, wenn er die Jungen mit gut gefüllten Kröpfen im Nest schlafend antrifft. In den beiden ersten Lebenstagen nehmen die Jungen noch sehr wenig Futter auf, doch schon im Alter von 3-4 Tagen wird die benötigte Nahrungsmenge zunehmend größer. Die Jungtiere fordern ihre Eltern durch vehemente Bettellaute zum Füttern auf und versuchen, durch Sperren und fortwährendes Schlagen (Betteln) ihrer kleinen Flügelchen möglichst viel Nahrung zu erhalten. Hier ist kein Sozialverhalten zu beobachten, nein wer zuerst am Nestrand ist, bekommt auch zuerst Futter. Ein jüngeres schwächeres Tier hat es schwer sich zu behaupten, und würde unterdrückt.Schon kurz nach dem Schlupf richten sie sich auf ihren kurzen Beinchen auf und recken den Eltern den weit geöffneten Schnabel entgegen. Die Vögel kennen die Tag -Nachtverhältnisse in ihrem Heim ziemlich genau und füttern ihre Kleinen in der Dämmerstunde vor Nachteinbruch noch einmal recht intensiv, um sie für die bevorstehenden Nachtstunden ausreichend zu versorgen. Kanarien, die wegen Berufstätigkeit des Züchters oder aus anderen Gründen nur einmal täglich aufgesucht werden können, kommen auch während der Jungenaufzucht ganz gut über die Runden, wenn sie jeden Tag nur einmal gefüttert werden. Nach Möglichkeit aber suchen die Züchter besonders in dieser Zeit ihre Tiere häufiger auf und versorgen sie bis zu viermal täglich mit verschiedenen Futtersorten. Wie das gesamte Brutgeschäft verläuft leider auch die Aufzucht der Jungen nur selten ohne unliebsame Zwischenfälle. Manches Weibchen setzt sich einfach zu fest auf die geschlüpfte Brut. In solchen Fällen hilft es oft, eine Glasmurmel zu den Jungen mit ins Nest zu legen. Das kann man auch tun, wenn z.B. nur ein Junges oder zwei geschlüpft sind, die ohne eine zugelegte Kugel hätten erdrückt werden können. So etwas kommt aber nur selten vor, denn in aller Regel behandeln gesunde Hennen ihre Jungen in jeglicher Hinsicht genau richtig Es passiert mitunter, dass ein aufgeschrecktes Weibchen fluchtartig vom Nest fliegt, wobei ein Junges herausfallen kann. Es liegt dann auf dem Käfigboden und erkaltet langsam, da wenige Tage alte Jungvögel ihre Körpertemperatur noch nicht regulieren können. Die Eltern können dem Kleinen nicht helfen. Sie betrachten nur die Jungen im Nest als ihren Nachwuchs, den sie füttern und wärmen, nicht aber ein kleines Häuflein Unglück am Boden. Wenn der Züchter das herausgefallene Jungtier jedoch rechtzeitig innerhalb von ein bis zwei Stunden bemerkt, kann er es ins Nest zurücklegen, wo es sich in der Nestwärme häufig und schnell wieder erholt, ansonsten ist es verloren. Solch ein Unfall passiert aber Gottseidank nur selten, denn die Weibchen sind im allgemeinen sehr vorsichtig, wenn sie das Nest verlassen. Im Alter von 8-10 Tagen,wenn die hervorsprießenden Federn schon größere Teile des Körpers bedecken, setzt die Regulation der Körpertemperatur ein. Zu diesem Zeitpunkt ist ein Jungvogel, der von den Geschwistern aus einem zu engen Nest gedrückt wurde oder aus einem anderen Grund aus dem Nest gefallen ist, in vielen Fällen auch nach mehreren Stunden noch zu retten. Deformierte Krallen, besonders wenn sie bei den Jungen eines Pärchens öfter auftreten, können erblich bedingt sein. Dieses ist oft ein möglicher Hinweis, künftig Verpaarungen im zu engen Verwandtenkreis zu vermeiden. Oft weist einer der Zehen in eine unnatürliche Richtung, meist ist es eine Hinterzehe, die nach vorne statt nach hinten gerichtet ist. Der Züchter kann bei recht kleinen Jungen noch keine Abhilfe schaffen. Erst, wenn sie 3-4 Tage alt sind, kurz vor der Zeit des Beringens, kann eine nach vorn gerichtete Hinterzehe vorsichtig nach hinten gelegt und dort mit einem dünnen Pflasterstreifen am Bein fixiert werden. Man kontrolliere den Sitz des Pflasters in den nächsten Tagen, lasse es aber etwa 1 Woche lang dran. Wird das Pflaster jetzt ab-genommen, dann kann beobachtet werden, ob der Fuß richtig aufgesetzt wird. Ansonsten muss die Hinter-zehe erneut mit Pflaster in der richtigen Lage fixiert werden. Diese Hilfsmaßnahme ist in den meisten Fällen erfolgreich.Ansonsten brauchen weder Schnabel noch Zehen bei den Jungtieren jetzt schon geschnitten werden. Aber auch bei Optimalen Haltungs und Fütterungsbedingungen kann ein Vogel einmal erkranken. Dieses sollte ein Züchter aber sofort erkennen und behandeln können. Der Vogel sitzt häufig mit aufgeplus-terten Gefieder herum, hat trübe Augen und wirkt Abwesend. Die Hähne singen nicht.Die häufigsten Krank-heiten sind im Verdauungstrakt zu finden. Hier hilft häufig Naturmedizin wie beim Menschen auch.Minzöl- Kamillentee etwa. Aber auch schwerere Fälle gibt es wie Pocken oder etwa ein starker Ungezieferbefall. Hier erkennen sie wie ein Vogel nur noch schläft oder sehr unruhig ist. Sehr viel besser ist es hier einen Tierarzt aufzusuchen. Eine erfolgreiche Behandlung kostet häufig nur 20.00 Euro.Aber es wird einem sofort geholfen. Anders könnte der gesamte Bestand gefährdet sein. Aber keine Panik: Ein immer sauber gehaltener Bestand an Vögeln wird hiermit nichts zu tun haben. Ich will hier lediglich aufzeigen was es alles geben kann. In der Regel ist eine Vogelzucht eine saubere, viel Spaß bringende Angelegenheit, die zudem noch Freundschaften einbringt. Über das Geschäft welches zu machen ist, möchte ich lieber nicht sprechen. Wer daran denkt sollte niemals mit der Zucht von Harzer Roller Vögeln anfangen! Es ist eine Freude die einen schnell erfasst und zu weiteren Zuchten treibt, solange es geht. Jahr für Jahr fängt das Fieber wieder an.Es endet meist nach den Meisterschaften.

Bitte beachten sie das Naturschutzgesetz

Wer ein Tier hält,betreut oder zu betreuen hat,muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend Artgerecht ernähren.Für die Käfighaltung gibt es Gesetzliche Vorschriften,wie groß der Käfig für die zu haltenen Vögel sein muss! Faustregel: lieber größer als zu klein.

Die Herstellung von Keimfutter mit einem Keimautomat ist relativ einfach und bequem. Ein Keimautomat besteht aus 5 Schalen, 3 Keimschalen, einer Auffangschale und einer oberen Schale. Das Keimfutter wird in die drei Keimschalen verteilt. Sie sollten darauf achten, nicht zu viel Keimfutter hineinzugeben, da die Körner beim Quellen größer werden und somit nicht genug Sauerstoff bekommen würden. Dies führt schnell zu Schimmelbildung. Die drei Keimschalen werden übereinander auf die Auffangschale gestellt und zwar so, dass die Ablauföffnungen möglichst gegenüber liegen. So kann sich das durchlaufende Wasser in der Schale besser verteilen. Darauf kommt noch die erste Schale, die bis ca. 1-2 cm unter den Rand mit Wasser gefüllt wird. Das Wasser fließt nun durch alle Schalen bis in die Auffangschale. Der Keimautomat sollte an eine helle Stelle bei Zimmertemperatur (also nicht zu dunkel und nicht direkt in die Sonne) gestellt werden. Sie sollten alle paar Stunden das Wasser aus der Auffangschale entfernen und neues Wasser durch alle Schalen durchlaufen lassen. Alles Keimgut muss vorher gut ausgespült werden.

Keimfutter im Sieb herstellen

Die Keimfuttermischung oder die Einzelsamen in ein Gefäß/Sieb geben ca. 1.0 Liter pro Kilo Futter Wasser zugeben gut durchmischen, durchrühren und über ein Sieb abspülen. Dieses evtl. wiederholen, das Spülwasser muss sauber sein! Dann erneut die Samen feucht vom Sieb in das Gefäß geben, Wasser zugeben bis die Körner gerade so mit Wasser bedeckt sind. Danach gibt man in das Einweichwasser 1.0 ml Propolislösung und verteilt dieses gut. Je nach Samenart, 6 bis 12 h stehen lassen am besten bei Zimmertemperatur. Danach über ein Sieb mit Wasser abspülen und den Ansatz feucht keimen lassen. Die oben beschriebene Methode garantiert ein Keimfutter welches frei von Bakterien und Pilzen ist.

Was ist VETRESAN

Dieses Anti Pilz und Bakterienprodukt von VP Produkte ist ein kathionisches komplexes Ammoniumprodukt welches die Reproduktion von Bakterien und Pilzen hemmt und während des Einweichvorgangs sich in harmlose Substanzen zersetzt. VETRESAN kann natürlich auch in das Trinkwasser gegeben werden um dort die Bakterien abzutöten. Hier sollte aber eine Verdünnung von 1.0 ml VETRESAN auf 6.0 Liter Trinkwasser gewählt werden. Dies gilt besonders für Vogeltränken die offen in der Voliere stehen.VETRESAN enthält keine giftigen Chlor, Brom oder Jodverbindungen.

Biologische Grundlagen

Wer Vögel halten und sie verstehen will, der muss wissen, dass Vögel sich von anderen Tieren in einigen wesentlichen Merkmalen unterscheiden. Ein Großteil der Besonderheiten hängt mit dem Flugvermögen der Vögel zusammen. Die meisten Vögel sind als Flieger,Bewohner der Luft bekannt. Aber auch die nicht (mehr) flugfähigen Arten haben sich diese Merkmale erhalten. Eine Vielzahl von biologischen Merkmalen ist darüber hinaus für die spezialisierte Behandlung der Vögel verantwortlich. Deshalb gehört das Grundlagenwissen zur sachkundigen Haltung. Vögel gehören zur großen Gruppe der Wirbeltiere und bewohnen fast alle Bereiche dieser Erde. Mit den anderen Wirbeltieren haben sie zwei Paar Gliedmaßen und die Wirbelsäule gemeinsam. Das vordere Gliedmaßenpaar ist zum Flugapparat ausgebildet. In manchen Merkmalen unterscheiden sie sich deutlich von allen anderen Wirbeltieren.Sie sind wie die Säugetiere gleichwarme Lebewesen, die unter ständigem Energieverbrauch ihre Körpertemperatur auf gleichem Niveau halten. Diese ist bei Vögeln deutlich höher als bei gleichgroßen anderen Tieren. Sie haben eine Körpertemperatur von 40° C und mehr. Auch das Fliegen ist besonders energieaufwändig. Wenn nun aber so viel Energie für die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur und für das Fliegen benötigt wird, muss der Grundumsatz des Körpers erhöht werden. Daher nehmen Vögel eine größere Menge an Nahrung als Säugetiere, mit vergleichbarer Ernährungsweise und Größe auf. Allen Vögeln gemeinsam ist der Besitz von Federn. Sie isolieren den Körper und verhindern somit den Verlust von Körperwärme, ermöglichen das Fliegen und üben vielfältige Signalwirkungen auf ihr Umfeld aus. Viele Arten sind mit einem äußerlich sichtbaren äußerlich sichtbaren Geschlechtsunterschied versehen, Männchen und Weibchen sind bereits an der Farbe und Zeichnung deutlich erkennbar.Alle Vögel sind eierlegend. Die Entwicklung der Embryonen findet somit außerhalb des Mutterleibes statt.Weitere Besonderheiten des Vogels sind auf sein Flugvermögen zurückzuführen und sollen in den folgenden Kapiteln erläutert werden.

Anatomie

Alle Wirbeltiere besitzen ein Skelett an dem die Muskulatur ansetzt. Das Zusammenspiel beider ermöglicht gezielte Bewegungen. Deshalb gibt es auch direkte Zusammenhänge zwischen dem Skelett und der Muskulatur. Als Anpassung an das Fliegen und das zweibeinige Gehen unterscheidet sich das Skelettsystem der Vögel erheblich von dem anderer Wirbeltiere. Schwere Knochen, wie sie für Säugetiere typisch sind, würden den Vogelflug erschweren oder gar unmöglich machen. Die Knochen der Vögel sind dagegen sehr leicht, einige sind sogar von Luftsäcken durchzogen. Dadurch wird das Gewicht deutlich reduziert.Aber auch einzelne Skelettelemente zeigen Besonderheiten. Zum einen sind Teile des Fußes mit dem Unterschenkel verbunden und bilden den Lauf, zusätzlich ist ein besonderes Gelenk, das Intertarsalgelenk, entstanden. Vom Laien wird es oft für das „Kniegelenk“ gehalten. Dieses sitzt jedoch weiter oben und ist meist im Gefieder verborgen. Je nach Lebensweise kann die Fußform stark abgewandelt sein. Wasservögel weisen z.B. Schwimmhäute auf.Die Arme bilden die Flügel. Am Unterarm und der Hand sitzen die für das Fliegen wichtigen großen Schwung- oder Flügelfedern. Bewegt werden die Flügel durch die Brustmuskeln, die vor allem auf dem stark entwickelten Brustbein aufsitzen.Die Wirbelsäule der Vögel ist hochspezialisiert, um die Belastungen, die beim Flug, beim Landen und Laufen auftreten, auffangen zu können. Die Wirbel im Rumpfbereich sind miteinander verwachsen und umschließen mit den Rippen die meisten inneren Organe. Die Zahl der Rippen kann je nach Art zwischen 3 und 9 variieren. Oberhalb des Rumpfes schließen die Halswirbel an, deren Zahl ebenfalls zwischen den Arten (kleine Vögel meist 8, Haushuhn 16), aber auch innerhalb einer Art variabel sein kann (Höckerschwan 22 bis 25). Hierauf sitzt der Schädel. Die Lendenwirbel sind mit dem Becken verwachsen. Die Schwanzwirbel sind miteinander verschmolzen. Am Schädel ist der Schnabel angesetzt. Die Schnäbel der Vögel sind eine Hornbildung der Haut, die sich im Laufe der Entwicklungsgeschichte, als Anpassung an eine bevorzugte Nahrung spezialisiert haben und dadurch eine große Formenvielfalt zeigen. Zum einen ist der Schnabel sozusagen der vorderste Teil des Verdauungsapparates, zum anderen wird er oft als dritte Hand/Fuß bezeichnet, da mit seiner Hilfe Dinge festgehalten werden können. Bei einigen Arten ist er außerdem als Tastorgan eingesetzt. Vögel haben keine Zähne. Der beweglichere Teil ist der Unterschnabel, der in die verschiedenen Richtungen bewegt werden kann. Der Oberschnabel wird bei den meisten Vogelarten nur in geringem Maße bewegt. Papageien haben jedoch einen frei beweglichen Oberschnabel.Wegen der Wechselbeziehung zwischen Schnabelform einerseits und Art der Nahrung andererseits, läßt die aufmerksame Betrachtung des Schnabels gewisse Rückschlüsse auf das Nahrungsspektrum zu. Gleichzeitig ergeben sich Hinweise darauf, wie z. B. bei Raubvögeln die Beute aufgenommen bzw. bearbeitet wird. Einen schmalen pinzettenartigen Schnabel zum Aufpicken von tierischen Organismen besitzen die meisten Insektenfresser. Der Schnabel übernimmt neben der Ergreifung von Nahrung viele Aufgaben und wird u.a. auch für den Nestbau, die Jungen- und Partnerfütterung, Gefiederpflege Verständigung (Drohen, Sperren), Lauterzeugung, zum Angriff, zur Verteidigung und zum Teil zur Fortbewegung (= als „Dritte Hand“ bei Papageien z. B.) eingesetzt.Vögel besitzen eine Reihe von meist paarigen Luftsäcken, die ebenfalls mehrere Funktionen erfüllen. Die eine, nämlich das Herabsetzen des spezifischen Gewichtes, wurde bereits oben erwähnt. Die zweite Funktion steht im Zusammenhang mit der Atmung. Dieses Luftsacksystem ist nur bei den Vögeln zu finden und ist anatomisch gesehen ein Teil der Lunge. Da die Lunge unbeweglich ist, wird durch Heben und Senken des Brustkorbes das Volumen der Luftsäcke verändert. Beim Einatmen wird die Luft von der Luftröhre durch die Lunge in das hintere Luftsacksystem eingesaugt und geht beim Ausatmen erneut durch die Lunge in den vorderen Teil der Luftsäcke und von dort wieder heraus. Somit geht die Luft zweimal durch die Lunge. Dies heißt, dass auch alle Gifte in der Luft zweimal mehr aufgenommen werden als bei Säugetieren. Zum anderen ist es aber auch der Garant dafür, dass die Sauerstoffversorgung der Muskulatur während des Fluges oder des Gesangs gewährleistet ist. Das Luftsacksystem ist allerdings auch anfällig gegen die unterschiedlichen Belastungen, wie z. B. Befall mit Schimmelpilzen. Die Lauterzeugung („Gesang“) findet im unteren Kehlkopf, der Syrinx, statt. Diese hat ihren Sitz im Bereich der Verzweigung der Luftröhre. Über sehr feine Muskeln werden die Paukenhäute in Schwingungen versetzt. Die Lautstärke hängt dann von dem Druck des Luftstromes ab. der durch die Luftsäcke gepreßt wird. Die Feinregulierung des Gesanges ist bislang noch nicht bekannt. Die durch die Syrinx erzeugten Laute sind für die Verständigung innerhalb der Art und zwischen den Partnern eines Paares von besonderer Bedeutung.

Unterbringung

Entsprechend den Erfordernissen für die verschiedenen Vogelarten entscheidet man grundsätzlich zwischen Haltung in Käfigen, Volieren, Freianlagen (z.B. Teichanlagen), wobei insbesondere den klimatischen Ansprüchen der Tiere z.B. durch Errichten eines temperierten Schutzraumes Rechnung zu tragen ist. Bei der Standortwahl ist auf die Bedürfnisse der unterzubringenden Vogelarten Rücksicht zu nehmen. Für alle aufgeführten Unterbringungsmöglichkeiten gilt, dass sie so errichtet sein müssen, dass Verletzungen oder Gesundheitsschäden vermieden werden. Sie sind entsprechend den Bedürfnissen der darin gehaltenen Vogelarten einzurichten. Bei den Größen sind die Angaben in den Gutachten über die Mindestanforderungen an die Haltung von Vögeln des BML (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) zu beachten. Futter und Wasser (zum Baden bzw. Trinken) sind ständig anzubieten.Bei der Haltung und Unterbringung der Vögel ist ihre Sozialstruktur (Schwarm,- Gruppen-, Paar- oder Einzelhaltung) zu berücksichtigen.Entsprechend sind die Haltungsräumlichkeiten auszugestalten. Baurechtliche Vorschriften sind zu beachten. Diese können von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ausgerichtet sein. Auf jeden Fall ist die örtliche Baubehörde (Gemeinde, Stadt) die erste Informationsquelle.Die Vielzahl der durch die Züchter gehaltenen Arten wird jedoch in allseits geschlossene Anlagen unterzubringen sein. Solche „Räume“, deren Wände teilweise verdrahtet sind, werden „Voliere“ genannt. Der Ausdruck Voliere geht aus dem französischen Wort Voliere (= Vogelhaus) sowie aus dem lateinischen volare (= fliegen) hervor. Volieren unterscheiden sich durch ihre Größe und Beschaffenheit deutlich von den Käfigen, da sie meist so groß sind, dass der Pfleger sie begehen kann. Es gibt solche Volieren innen und auch außen. Außenvolieren sollen teilweise überdacht sein, einen begehbaren Schutzraum oder einen Witterungsschutz (Schutz gegen Sonne, Wind und Niederschlag) aufweisen, der jederzeit von den Vögeln aufgesucht werden kann.Aus praktischen Gründen sind Volieren meist höher als 1,80 m, damit der Pfleger ungehinderten Zugang für die diversen Pflegearbeiten hat. Auch sollen die Vögel dann die Möglichkeit des Ausweichens haben.Kleinere Vogelarten werden meist für die Dauer der Zuchtsaison in Käfigen oder Zuchtboxen gehalten. Dies hat unbestreitbare Vorteile, da sich fast alle Arten während der Brut territorial verhalten und entsprechend Streitereien zwischen den Individuen sonst unausweichlich wären. Dies geht bei einigen Arten sogar soweit, dass sofort nach erfolgter Begattung die Partner eines Paares zu trennen sind. Vor allem gilt dies für Arten, deren Brutrevier mit dem Nahrungsrevier übereinstimmt (z. B. Kolibris, Weichfresser). Die Käfiggröße ist zum einen von der Körpergröße der Vögel abhängig, zum anderen natürlich von ihrem Aktivitätsmuster. Zum Beispiel ist es für Zwergwachteln nicht notwendig, eine große Höhe der Käfige zu verwenden. In diesem speziellen Fall ist eine große Höhe sogar gefährlich, weil aufgeschreckte Tiere mit Wucht gegen die Decke auffliegen und sich verletzen könnten. Allgemein wird empfohlen, Käfige in mindestens 80 cm Höhe aufzustellen. Auch ist vielmehr auf die einzelnen Bedürfnisse der jeweiligen Vogelart und der Individuen einzugehen. Nicht alle Vogelarten sind für die Haltung in Käfig oder Zuchtboxen geeignet. Hier ist die Körpergröße, die Ausstattung und das Bewegungsbedürfnis zu berücksichtigen. Außerdem gibt es für eine Reihe von Vogelarten bereits Gutachten in welchen „Mindestanforderungen“ festgeschrieben sind. Diese geben nicht nur die Mindestgrößen für die Unterbringung, sondern auch Mindestausstattungen für einzelne Arten an. Die immer wieder im Nicht-Fachhandel anzutreffenden Rundkäfige sind für die Unterbringung von Vögeln absolut ungeeignet. Zum einen sind sie fast immer zu klein, zum anderen fehlt dem Vogel hierin jegliche Orientierungshilfe. Außerdem sind Rundkäfige sehr unpraktisch, da sie keine sinnvolle Verteilung der Sitzgelegenheiten zulassen. Meist können Sitzgelegenheiten nur so angebracht werden, dass die unten als „Kotauffang“ dienen. Dies aber ist unhygienisch. Rundkäfige sind mit dem Tierschutzgesetz nicht vereinbar.Bei der reinen Vogelhaltung (ohne Zucht) kann und soll regelmäßig Freiflug gewährt werden. Jedoch sind hierzu meist einige Umdekorierungen im Wohnbereich erforderlich. Alle Gefahrenquellen, an denen die Tiere Schaden erleiden können, müssen erkannt und beseitigt oder unzugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für die Zimmerpflanzen, welche giftige Teile besitzen.Ungeeignet für die Unterbringung sind z. B. Räume, in denen sich starker Rauch (siehe auch Raucher) und andere Dämpfe entwickeln können. Dies gilt besonders für die Küche. Hier ist die Giftentwicklung bei Verwendung von Teflon-Pfannen an allererster Stelle zu nennen. Außerdem sind die heißen Herdplatten und anderen Feuerstellen eine riesige Gefahrenquelle. Natürlich ist vor jedem Freiflug abzusichern, dass alle Fenster und Türen zum Freien verschlossen sind und die Vögel somit nicht entweichen können.Ebenso wenig geeignet sind Zimmer der kleineren Kinder. Hier besteht die Gefahr, dass Kleinkinder gegen Kinderkrankheiten behandelt werden müssen und oft ätherische Öle zur Anwendung kommen, welche sich bei Vögeln als giftig erweisen. Auch fehlt es oft den Kindern an der notwendigen Sensibilität. Diese sehen ein Tier mit anderen Augen und behandeln dieses zum Beispiel wie ein Kuscheltier, was zur Schädigung oder den Tod des Vogels führen kann.

Die Mauserzeit:

Im Lebensalter von etwa neun Wochen nach dem Schlupf beginnen unsere Kanarienvögel mit ihrer ersten Mauser, die sich Jugendmauser nennt! Hier ist es so; das der Vogel sich nur schöner machen will.Bei der Jugendmauser wird in der Regel lediglich das Kleingefieder gewechselt. Das Großgefieder (Schwanz- und Flügelfedern) werden normalerweise nicht gewechselt.Bei der späteren Vollmauser im 2. Zuchtjahr, wo die Vögel das Gefieder wechseln; weil es verschlissen ist, muss der Züchter schon helfend eingreifen.Der kräftezehrende Federwechsel bei den Harzer Rollervögeln, (bei anderen Rassen natürlich ebenso!), egal, ob bei den Jung- oder Altvögeln, stellt hohe Anforderungen an den Organismus des Vogels. Um den Vögeln die jetzt in besonderem Maße benötigten Stoffe (u.a. essentielle Fettsäuren, Aminosäuren, Vitamine des B-Komplexes, Omega-3-Fettsäuren, Lecithin, L-Methionin, Mineralstoffe etc.) zuzuführen welche eine ideale Federbildung fördern, bedarf es der Fütterung von entsprechend angereichertem Kraft- bzw. Aufzuchtfutter. Während der Mauser bekommen daher alle meine Vögel, auch die Altvögel, ein handelsübliches Aufzuchtfutter, welches wohldosiert mit folgenden natürlichen Ergänzungsmitteln angereichert wird: Lebertran, Distelöl und/oder Leinsamenöl bzw. Leinöl (diese Öle, sowie Lebertran, enthalten u.a. hohe Anteile der Omega-3-Fettsäuren), Kieselerde (Silicium, Calcium etc.), Bierhefeflocken (Vitamine des B-Komplexes, Calcium etc.), Sojamehl (verschiedene Amino- u. Fettsäuren, Mineralstoffe und Vitamine) sowie geringe Mengen eines flüssigen Calciumpräparats. Darüberhinaus reiche ich in dieser Zeit auch vermehrt Leinsamen (Linol- und Linolensäure; Leinsamen ist besonders reich an ungesättigten Fettsäuren, Schleim- und Ballaststoffen, außerdem enthält er Proteine, Vitamine und Glykoside) und Gurkenstückchen (Mineralstoffe). Diesen natürlichen Nahrungsmitteln werden seit eh und je besonders mauserfördernde bzw. federbildende Eigenschaften nachgesagt.Eine schwierige Zeit für die Vögel! Beginn meist im Juli bis August. Zum Teil bis zu 4 Wochen andauernd. Das heißt exakt: Hier muss ich als Züchter den Vögel helfen diese gut zu überstehen! Hilsmittel sind hierbei Kieselerde die in grünen Gurken reichlich vorhanden sind. Die Mauser ist bei unseren Kanarien unterschiedlich und wird Hormonell gesteuert. Der Hormonstatus ist von Tageslichtlänge ,Temperatur sowie von dem Nahrungsangebot abhängig.Unsere Kanarien sind zum Teil auch Flgunfähig, was heißt ich muss darauf achten, das unsere Vögel an Futter und Wasser nun rankommen. Vögel mausern aus zwei Gründen:Erstens um ein abgenutztes Gefieder durch ein neues zu ersetzen, und zweitens um das Aussehen zu verändern! Der Ersatz eines abgenutzten Federkleides ist im zweitem Jahr erst zu erwarten, wobei im erstem Jahr nur einige Schwungfedern auf der Flügeldecke, erneuert werden zur Verschönerung des Gefieders.Der Kanarienvogel hat 5500 Federn.